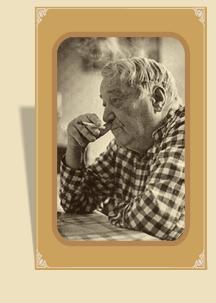

Лев Николаевич Гумилев

Биография. Страница 1.

Стр.: ,

Гумилев Лев Николаевич (1912 - 16. 06. 1992) - этнограф, историк-этнолог и философ, создатель пассионарной теории этногенеза; доктор исторических наук,

Гумилев Лев Николаевич (1912 - 16. 06. 1992) - этнограф, историк-этнолог и философ, создатель пассионарной теории этногенеза; доктор исторических наук,

доктор географических наук, профессор географического факультета Ленинградского унивеситетата, академик Академии естественных наук.Сын поэтов Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой.

Родился 1 октября 1912 в Царском Селе в семье знаменитых русских поэтов Н.С.Гумилева и А.А.Ахматовой. Брак родителей фактически распался в 1914, воспитанием занималась его бабушка, в усадьбе которой около Бежецка (Тверская область) прошли детские годы ребенка. Когда мальчику исполнилось 9 лет, его отец был обвинен в участии в белогвардейском заговоре и расстрелян. Позже этот факт не раз служил поводом для политических обвинений «сына врага народа».

Окончив 9-й класс Бежецкой школы, в 1929 уезжает к матери в Ленинград, где через год оканчивает среднюю школу. С раннего детства Гумилев мечтал стать историком, но исторического факультета в Ленинградском унивеситете тогда не было, и в 1930 он пытается поступить на немецкое отделение Педагогического института им. Герцена. Однако за отсутствием «трудовой биографии» и как дворянский сын к экзаменам допущен не был. Четыре года ему пришлось доказывать свое право на образование: был чернорабочим в трамвайном парке, затем работал в геологической партии в Забайкалье, в Горном Таджикистане, в Крымских пещерах. Работая малярийным разведчиком в Таджикистане, познакомился с нравами, обычаями местного населения, изучал таджикский язык.

В 1934 в ЛГУ открылся исторический факультет, куда Гумилев успешно поступил.

В этот период начал раскручиваться маховик репрессий в Ленинграде. В первый раз Гумилева арестовывали еще в декабре 1933, затем - в августе 1935. Гумилева быстро выпустили, но отчислили из университета.

В течение следующих двух лет он продолжал образование самостоятельно, изучая историю древних тюрок и восточные языки. В 1937 его восстановили на историческом факультете, но в марте 1938 он был вновь арестован по доносу и приговорен к 10 годам заключения. Отбывал срок на Беломорканале, но внезапно прежний приговор был заменен расстрелом. Спасло Гумилева только смещение Ежова. После долгого следствия осудили на 5 лет ссылки в Норильске. Освободился 10.03.1943, но под расписку был оставлен работать на Севере, где работал в экспедиции Норильского комбината. В 1944 упросил отправить его добровольцем на фронт, где в составе полка защитной артиллерии Первого Белорусского фронта дошел до Берлина.

Сразу после демобилизации Гумилев вернулся в Ленинград, восстановился на историческом факультете Ленинградского университета, сдал экстерном экзамены за 4-й и 5-й курсы, получил наконец диплом и поступил в аспирантуру Института Востоковедения.

Наученный горьким предыдущим опытом, Гумилев опасался, что на свободе ему долго находиться не дадут, поэтому в сжатые сроки сдал все экзамены и готовил диссертацию. Однако защитить ее молодой ученый не успел – в 1947 его как сына опальной поэтессы исключили из аспирантуры.

Научная биография вновь прервалась, Гумилев работал библиотекарем психиатрической больницы, а затем научным сотрудником Горно-Алтайской экспедиции. Меньше года он проработал старшим научным сотрудником Музея этнографии народов СССР. Наконец в 1948 ему удалось защитить кандидатскую диссертацию «Подробная политическая история первого тюркского каганата», но получить уже высланные ВАКом документы не успел, т.к. после известного «ждановского» постановления о журналах «3везда» и «Ленинград» был вновь арестован и осужден на 10 лет. Новый 7-летний срок он провел в лагерях под Карагандой и под Омском. За это время он написал две научные монографии – «Хунну» и «Древние тюрки», а также ряд научных статей. Окончательное освобождение пришло в мае 1956, после XX съезда КПСС.

В 1956 вернулся в Ленинград, устроился работать в «Эрмитаж». В 1960 вышла в свет книга «Хунну», вызвавшая диаметрально противоположные рецензии – от разгромных до умеренно хвалебных. Докторскую диссертацию «Древние тюрки VI-VIII вв.», написанную им еще в лагере, Гумилев защитил в 1961, а в 1963 стал старшим научным сотрудником Института географии при Ленинградском университете, где и проработал до конца жизни.

Стр.: ,

- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.

- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"

- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"

- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»

- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров

- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»

- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".

- Детская студия «Карандаш и кисточка»

- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы

- Семинар «Русская философия» Программы

- Архив новостей

'

'

-

В августе 2016 года исполняется:

- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского

- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева

- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина

подробнее об этих и других событиях...

2016 - Год Аристотеля...

|